“北京最美科技工作者”庄文颖:用半世纪为我

在真核生命世界中,真菌自成一界,是与动物、植物并列的一个真核生物类群。据保守估计,全球有真菌220万-380万种,目前被认知和描述的近15万种,仅占总数的6%,还有大量物种等待人类发现。

“真菌是非常有价值的生物资源,我的工作就是对野外获得的真菌标本或样品进行分门别类,逐步摸清我国真菌资源的家底,探讨其应用价值,并为生命进化理论研究做一点贡献。”真菌学家、中国科学院院士庄文颖如此解读她的工作——建造真菌学的地基,让更多研究者在上面建房子。

近半个世纪以来,庄文颖走过我国广大林区、荒漠、高原,在艰苦恶劣的环境中获得一手真菌材料,发现了真菌新分类群,并澄清了部分类群的分类地位和命名问题。

日前,北京市委宣传部、北京市科协等部门首次联合开展北京最美科技工作者学习宣传活动,73岁的庄文颖被遴选为2021年北京“最美科技工作者”。

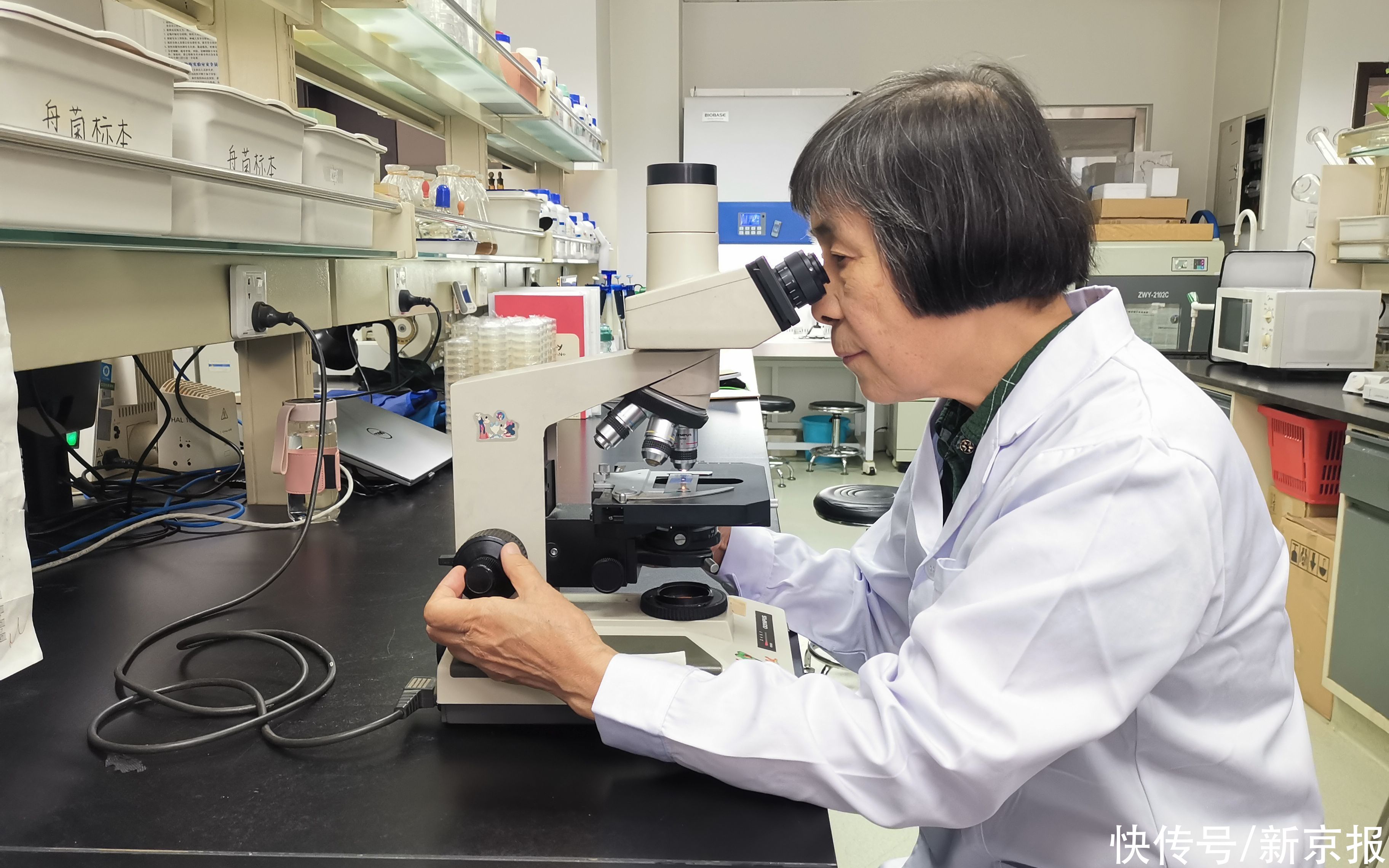

庄文颖在实验室做研究。新京报记者 张璐 摄

坐铁皮船去原始森林,发现真菌新物种

真菌与人类生产生活密切相关,众所周知的青霉素是由真菌产生的,它的发现和应用将人类平均寿命提高了20岁;食品发酵离不开真菌,食药用菌蓬勃发展形成了大产业。然而,世界上70%的植物病害是由真菌引起的。做好真菌研究,趋利避害,有利于推动国民经济发展,助力生态文明建设。

庄文颖毕业于山西农学院,之后,她留校任教,并选择了植物病理学专业。通过对植物病害的深入研究,她逐步对真菌产生了兴趣。1978年,庄文颖考入中国科学院研究生院,在中科院微生物所攻读硕士学位,她说,这是全国研究真菌学最好的地方。

要研究真菌,就要“跑野外”,去人迹罕至、条件艰苦的环境中开展野外调查,寻找丰富的真菌并发现新种。在湿度极高的广西大明山,庄文颖形容考察队每天好像走在云里一样。在新疆尚未通路的戈壁滩上,庄文颖和同事们颠簸前行。“上世纪七八十年代进行野外考察时,我们经常扛着采集工具和行李,下了火车转乘长途汽车,到达采集地还需借助其他交通工具。有的地方不通电,采到标本后,我们利用烧水锅炉的热量把它们烘干。”

1997年年末的经历令她难忘,庄文颖带领科研团队在广西热带地区进行真菌资源调查。她回忆说,“广西有个很好的自然保护区——大龙山,进入那里的原始森林要坐铁皮船,在狭长的水库中行进两小时。”在这段“奇幻冒险”中,科研人员沿途看到了很多未开发的无人绿色小岛,景色怡人,都保护得很好。“在大龙山,我们趴在潮湿的地上,手持放大镜找到很多以前没见过的真菌,发现了不少新种,我们团队对热带地区真菌的研究结果发表了6篇文章。”

庄文颖研究工作的重点之一是真菌系统分类学,“这项工作可以探明我国真菌资源的家底,研究结果也为其他领域学者提供了参考和研究材料,并为资源的开发利用提供科学依据,同时储备资源。”她说。

学术贡献被公认,微生物两个属以她的名字命名

“中国孢子植物志”与《中国植物志》《中国动物志》并称“三志”,包括《中国苔藓志》《中国海藻志》《中国淡水藻志》《中国真菌志》及《中国地衣志》五个分志,这项鸿篇巨制历经5代人近50载接力打造,截至2021年6月,已出版的113个卷册记录了我国424科2255属种孢子植物。

庄文颖是“中国孢子植物志”的副主编,负责《中国真菌志》卷册终审。为保证高质量出版,她倾注大量精力,对每一卷的内容进行细致审查。从2008年开始,她带领团队历时十年,完成了《中国真菌志 第60卷 肉座菌科》,记录了我国肉座菌科6属244种,编研过程中发表94个新种。“编研工作开始前,基于前人报道,我国木霉属只有19种,编研成果表明竟然有211种。”

利用近年来积累的真菌培养物,团队成员筛选出在工农业生产中有应用潜力的菌株,为资源开发打下了物质基础。庄文颖表示,目前她正参与一个减农药减化肥的“双减”项目,尝试利用木霉防治植物病原真菌,以菌治菌,为实现环境友好型农业创造条件。

庄文颖的学术贡献被公认,学者们以她的名字命名了一个真菌新属——文颖盘菌属(Wenyingia),以及一个细菌新属——海庄文颖氏菌属(Wenyingzhuangia)。对于上述命名,她表现得很淡然,“我觉得应该做更多的事,许多应该做的还没有做到。”

受父亲和导师影响,做科研低调勤勉