《沙丘》作者的魔魅人生:吃软饭吃成科幻大师

本文来源:时代周报 作者:沈寂

与靠丹尼斯·维伦纽瓦的唯美主义长镜头和“甜茶”查拉梅摄魂的深情眼神撑住的电影不同,《沙丘》原著复杂得难以言喻、不可名状。

翻开《沙丘》读客版的译本扉页,有一段“献给沙漠地生态学家”的献言。作者第一稿的主角并非复仇王子保罗·厄崔迪,而是行星生态学家凯恩斯。他最初关注的是生态与人类终极命运的关系。

电影开场时,一支军队突然撤离沙漠行星厄拉科斯,这是导演在影射美军从阿富汗败乱撤退的同时向原著作者致敬。因为原著作者本人就热衷于影射政治,厄崔迪家族与哈克南家族的千年恶斗,喻指曾经美国与苏联的对垒。

《沙丘》电影剧照 图源:视觉中国

豆瓣读书上的《沙丘》,电影刚上映时只有167人评价,现在已经有人评价。微信读书上的《沙丘》,电影上映前只有两万多人在读,现在已有八万人在读。

这说明,很多人看电影没看懂,企图通过阅读原著找补。但事实会告诉他们,这是徒劳的。排在点赞榜前三的评论分别是“不知所云”“莫名其妙”“充满疑惑”。

原著作者并不打算囫囵讲完整一个太空编年史故事,而是借写科幻来浇自己的块垒。作者野心勃勃,企图通过科幻包装的预言来表达他对宇宙的理解。也许在致幻剂“穿越过去未来所有时空”的作用下,他将一千年前的封建中世纪与两万年后的黑暗未来、大乘佛教、伊斯兰教、禅宗与天主教、生态学、政治学、后殖民主义、巫术、阴谋论统统揉杂了起来。

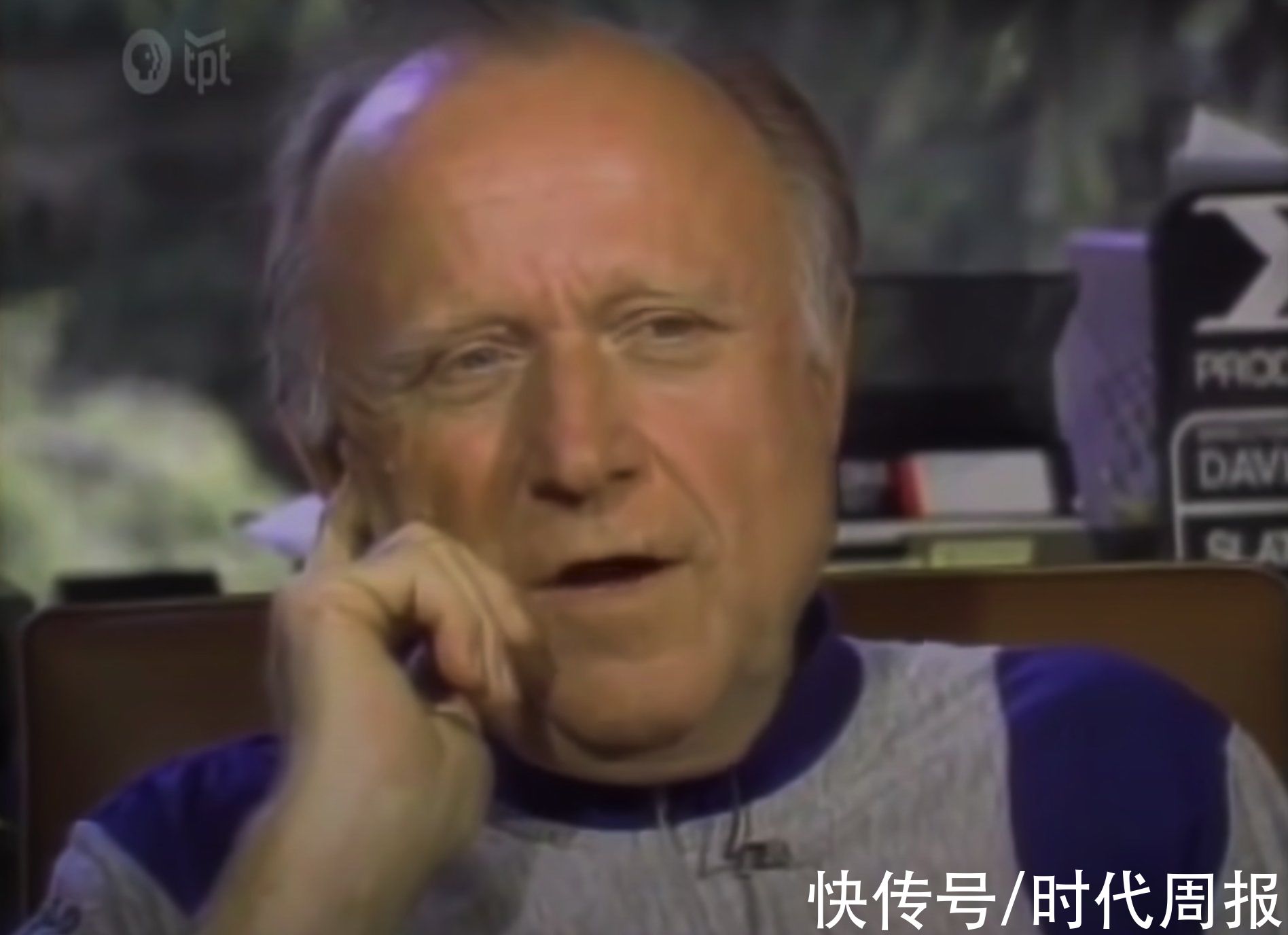

原著作者在接受电视采访时说,《沙丘》更像是哲学小说而非科幻小说。貌似严谨的思辨篇幅与貌似荒诞的设定,都是他在似幻似真的亢奋状态下即兴写作,充满了悖论和自我否定。他构造了英雄人物和弥赛亚形象,最后又否弃了他们。

这种文学的张力和矛盾性,使普通读者陷入了难以卒读的困境。

1984年,大卫林奇版电影上画后,赫伯特接受电视采访

要读懂这部电影原著,很可能先得了解作者弗兰克·赫伯特的一生。

稿酬仅几百美元

1920年10月8日,一个男婴在美国华盛顿州港口城市塔科马呱呱坠地。他生性聪敏,五岁前读了家里大量的报纸杂志,八岁就跳上餐桌对家人宣布:“我会成为一名作家!”他外公觉得这小家伙太聪明了,“有点可怕”。

这个聪明得可怕的小孩,就是后来史上最受欢迎的科幻作家弗兰克·赫伯特。度过了露营、打猎、钓鱼和挖蛤蜊的快乐童年后,大萧条期悄然逼近,他父母成为酗酒者。17岁的赫伯特担心,仅5岁大的妹妹留在酗酒父母身边不安全,毅然带着她离家出走,投奔姑姑和叔叔。

高中毕业后,赫伯特与弗洛拉·帕金森结婚,并育有一女。看着人生似乎要一帆风顺,珍珠港事件发生了。赫伯特报名参军,当了一名随军摄影师。当他因伤退伍回家时,却惊愕地发现妻子和女儿失踪了,只留下了离婚律师函和赡养费清单。

被妻女抛弃后,赫伯特进入华盛顿大学念写作课,以完善写作技巧,圆自己的作家之梦。

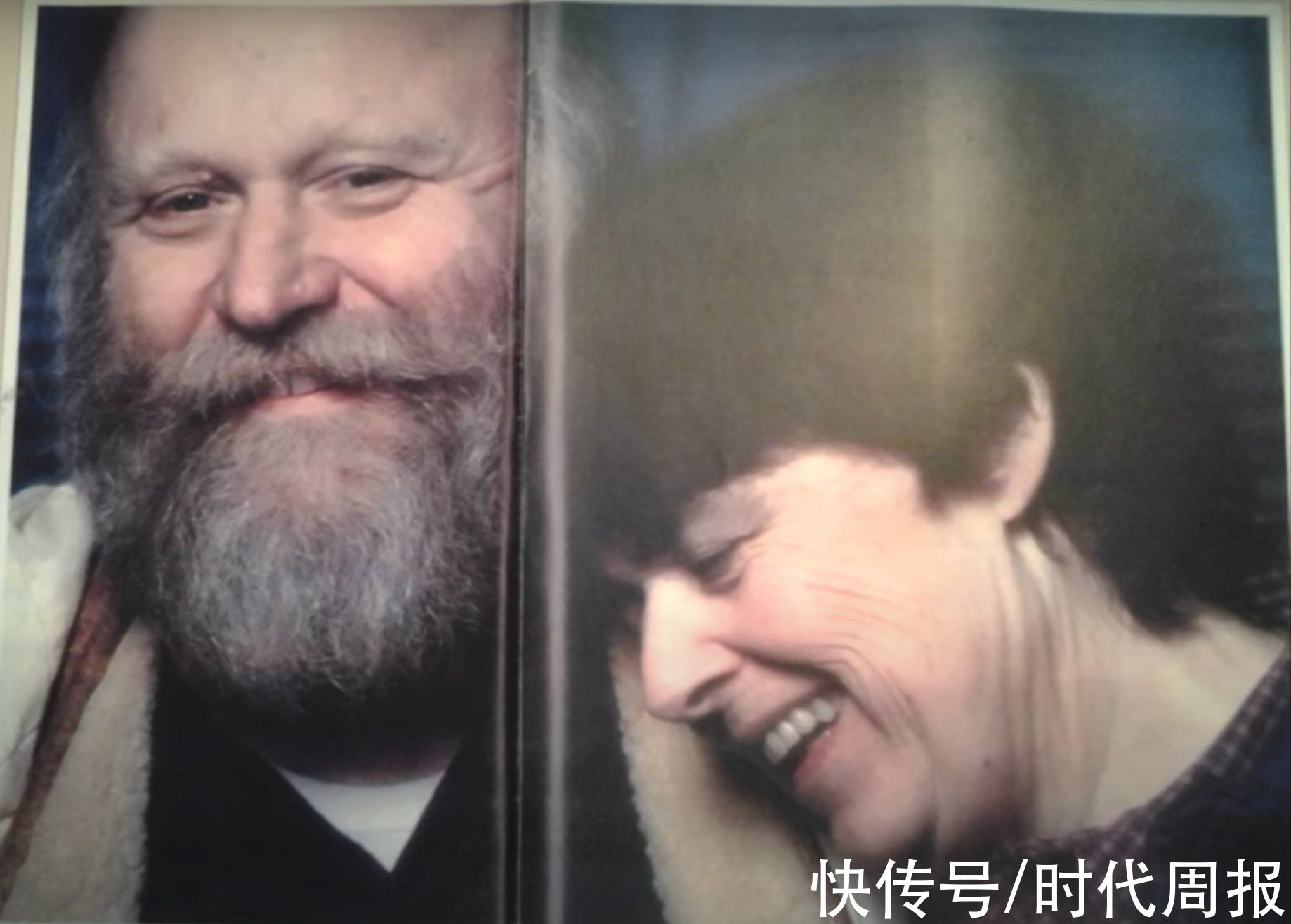

他的邻桌贝弗利是一个黑发漂亮姑娘。他们是班上唯二正式发表过作品的学生,颇有共同话语,很快就谈起了恋爱。一年后,他们举行了婚礼,在华盛顿州海拔近2千米的喀斯喀特山上度蜜月。将近三十年的婚姻生活里,这对夫妇生下了两子一女。

赫伯特与第二任妻子贝弗利

婚后,赫伯特为多家报纸当编辑记者,但经济收入依然不稳定。为了躲避前妻律师寄来的赡养费催收单,全家还得不断变换居所。据赫伯特儿子布赖恩回忆,在他童年,一家人曾前后在20多间房子里住过。

在颠沛流离的生活中,夫妇俩与所谓的荣格心理学家们关系密切,由此产生了对第六感、遗传记忆、集体无意识等概念的兴趣。丈夫热爱禅修,妻子学会了占星成了“女巫”,自称可以预测未来。这些体验,成为《沙丘》系列小说里的关键元素。

五十年代下半叶,贝弗利决定放下自己的写作梦想,在加州找到了一份工作——百货公司广告经理,薪金颇丰,足以支持全家开销。她告诉赫伯特,他可以放弃日常工作,投入全职写作。那会,赫伯特刚从悬疑小说转型写科幻小说,每年只有可怜兮兮的几百美元稿酬。

藏在小说里的隐喻

39岁时,赫伯特开始构思小说《沙丘》。

最初的灵感来自于1956年,美国农业部在俄勒冈海岸种植欧洲海草,以治理吞没房屋、威胁高速公路的浩瀚沙丘。当时,赫伯特对此十分好奇,还包了一架小飞机在空中俯瞰这一景象。